障がい者雇用の取り組みについて

当社では、障がいのある方に就労機会を提供し、安心して働き続けられる職場環境の体制を確立することを目指し、障がい者雇用に取り組んでいます。現在、全社で三十名以上の障がいを持った方が活躍しており、東京本社では身体、精神、知的等さまざまな障がいをもった十数名のメンバーが障がい者雇用専門部署に在籍しています。

この専門部署では健常者・障がい者を問わず楽しくやりがいを持って長く働ける環境づくりを大切にしています。そして社内での障がいに対する知識や理解を深め、協力して働ける職場作りに日々尽力しています。その取組みの一端をご紹介します。

目次

一緒に働く上で配慮していること

はじめは簡単なことから

最初はできないことでも、簡単な作業から始めて段階を踏み、多少時間がかかってもメンバー自身が行えるようになることで達成感を味わえるような業務の進め方をしています。

もちろん本人がどうしてもできない場合は、担当社員が代わりに作業したり、他のメンバーにサポートを依頼します。しかしやるべきことは極力メンバー自身で行うことで、やりがいにつなげています。

配慮と個々の対応

基本的には障がいを持った方に対しても健常者と同じように接していますが、障がいに対しては可能な限り配慮しています。

障がい特性上の傾向はあるものの、個人ごとの具体的な得手不得手をしっかりと見定めています。業務全体の中でその方が出来る部分はどこか、どんなツールがあれば一人で行えるのか、一回に依頼する分量はどれくらいか、どこまで作業を一緒に行いどの時点でお任せするのか、といった判断項目を設け、一人一人に合わせた対応を行っています。

問題なく進められると思っていた作業においても後から適正に気付くこともあるため、その場合は予定を変更するなど柔軟な対応を心がけています。

業務スピードやミスに対するプレッシャー抑止

業務スケジュールを立てる際は、期限に余裕をもてるように人員や手順を調整しています。またミスを防ぐため、可能な業務においてはダブルチェックの体制をとっています。自分が行った作業を他のメンバーがチェックすることで、ミスの抑止だけでなく、孤立した作業にしないという狙いもあります。

体調の確認

朝、出社時にメンバーのメンタルが落ち込んでいるような場合や顔色がすぐれない場合はすぐに声をかけ、面談して話を聞くようにしています。また口頭で申告しにくい場合は日報を通じて体調不良その他を申告して頂けるようにもしています。状況によって業務量、また勤務時間の調整等を行います。

働きやすい環境づくり

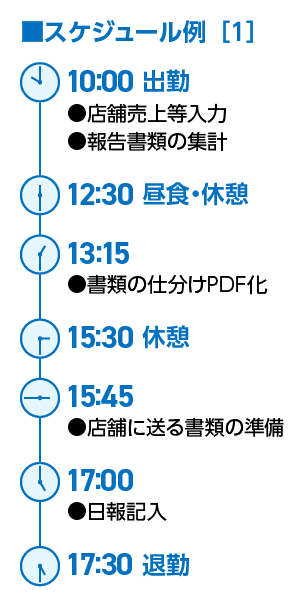

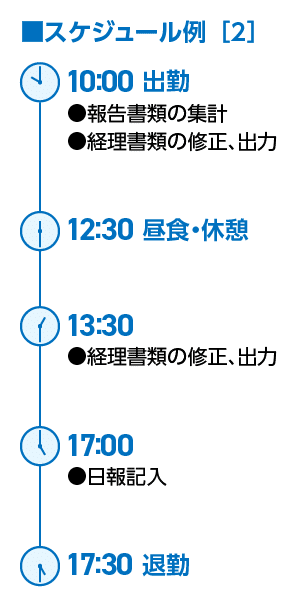

休憩時間の分割

昼休憩は通常60分間ですが、午後に働く時間の方が長いため、希望者には、昼に45分間、午後3時頃に15分間、と分割して休憩を取ることができるようにしています。

レイアウトの工夫

車椅子で働くメンバーのために、車椅子で通れる導線を意識してオフィス内のレイアウトを組んでいます。また整理整頓に力を入れています。

急な休みへの対応

職場の仲間をまとめるリーダー役を配備し、メンタルの不調や体調不良で欠勤者が出た場合でも業務状況を共有し、皆が安心して働ける体制を整えています。また、そのリーダーが欠勤した場合でも業務に支障がないよう、役割を複数のメンバーで分担して対応できる体制にしています。

メンバー同士のサポート

初めての業務の場合、基本的には担当社員に業務を教わります。何度か繰り返してその業務ができるようになったら他のメンバーと一緒に業務を進めます。最終的にはメンバー同士でコミュニケーションを取り、助け合って業務を完結できるようにしています。

社内でバリアフリー化していない場所もある為、車椅子のメンバーが段差のある場所に行く際には他のメンバーが危険の無いよう同行しています。一人で行うことは出来るだけ一人で行い、お手伝いが必要な場合にはすぐ対応出来るようにしています。

人材育成

社会人として

働くことが初めての方には報連相の重要性や、わからないことをそのままにしない、声をかけられたら返事をする、などの社会人として基本的な心構えやルールから指導しています。

また、業務の不明点は質問や相談をするようにして、その際は答えを聞くだけではなく、しっかりメモを取るように伝えています。個人差はありますが、これを継続することで業務の終了報告や、曖昧な状態なままで業務を進行しない仕組みづくり、個々の時間管理能力の育成を目指しています。

自分の考えを他者に伝える

毎週行うミーティングの中で2〜3分のスピーチをし、コミュニケーション能力を鍛える時間を設けています。発表内容例としては一週間の中で起こったニュースとそれを選んだ理由や感想などです。発表者は自分自身で発表内容を決め、情報を整理して発表することで考えや思いを他人に伝える経験を積むことができます。

業務の幅を広げる

まずはひとつの業務をしっかりできることを目標にします。その業務が身につき、ある程度判断ができるようになったら自分自身で課題や改善点を見つけるステップに移ります。そしてその課題の改善にむけて取り組み、最終的には業務の幅を自ら広げていけるようになることを期待しています。またこうした成長を後押し、支援できる体制を整えています。

専門部署で行っている業務

当社の専門部署では書類の仕分けやデータ作成、リスト整理等さまざまな業務を行っています。基本的には担当社員より業務ごとに手順、使用する道具や場所、期日などを説明します。また実際に業務に取り組む前後には、不明点に関する質問を受けて回答し、不安なく業務に取り組めるよう配慮しています。

初めて触れる機器やパソコンソフトについては、取り扱い方をはじめから丁寧に教えています。他部署から依頼されるイレギュラーな業務は担当社員が窓口となり業務の手順や進め方を整理した後、わかりやすくメンバーに伝えています。

作業内容

現在当部署で扱う業務は「社内での事務作業」と「社外・店舗での軽作業」の2つに分けられます。どのような作業をお任せするかはスタッフの希望や適性、状況を見て適宜決定していきます。

■社内での事務作業

パソコンを用いたデスクワークであったり、カッターや段ボール箱を扱う作業などをお願いしています。

・書類や各種データの集計、チェック、ファイリングなど

・保管書類の仕分け、PDF化、管理画面への入力など

まず業務に入る前に面談をし、実際使用している書類を見ながらパソコンを用いた入力内容の説明をします。エクセル等の決められたフォーマットの枠内に、資料の数値や文言を入力して頂く作業がメインです。コツコツした作業が得意な方や、集中力がある方に向いている作業です。

・備品や送付物について、宛名ラベル作成、封入、発送

お客様や従業員あてに発送される様々な送付物の封入作業を行います。紙の三つ折りや封入、糊付け、宛名ラベル貼りなどが主な作業です。会社として発送する物のため、美しく丁寧に仕上げ、かつ効率的にこなせるような手順を教え合いながら進めます。

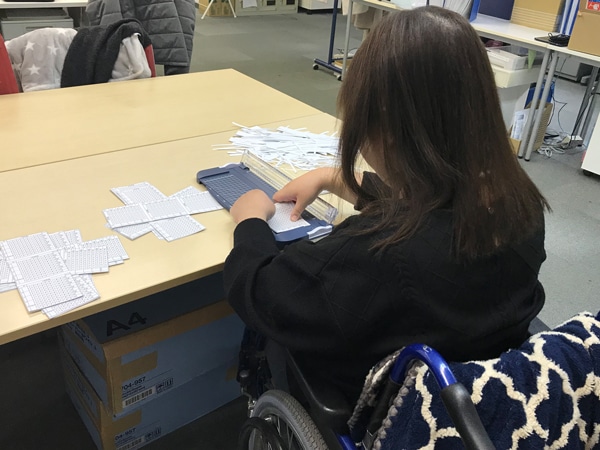

・業務風景

【レジで使用する備品作成】

当社のスタッフが働く小売店等のレジで使用する万券チェック表というシートをカットします。素朴なシートに見えますがレジ現場においては非常に大切な備品です。

【請求書のファイリング作業】

お取引先の企業ごとに、請求書の穴あけ・ファイリングをする作業です。請求書は必要なときにすぐ取り出せる状態で保管しなければならないため、しっかり整頓する必要があります。

■社外・店舗での軽作業

【各部署から依頼されるさまざまな業務】

現在当社ではフランチャイズ店舗の運営を行っています。当該店舗での棚卸や在庫整理、商品陳列などの作業をお願いしています。

在籍スタッフインタビュー

実際に働いているメンバーに当社で感じた様々なことをインタビューしました。

スタッフAさん

Q.他社と比べ、当社のメリット及び良いところはどこだと思いますか?

まず一番に言えるのは、人間関係が良いことです。雰囲気が良いと出勤のしやすさにつながります。また勤務時間の開始が10時であることもメリットです。9時出勤の場合は通勤電車が混雑するので助かっています。

スタッフBさん

Q.他社と比べ、当社のメリット及び良いところはどこだと思いますか?

障がい者だからと特別扱いされないところです。障がい者の為に無理やり業務を切り出しておらず、既存の業務でさらに会社の為に役立つ部分を任せてもらえていると思います。また上司が自分のことを把握してくれていることや、日報などで自分が行った業務に対してしっかりコメントをくれることもやりがいにつながっています。新しい業務にもどんどんチャレンジできますし、体調が悪い時に気づいてくれるきめ細やかさも良いところです。

Q.入社して初めて知ったこと、感じたことはありますか?

思ったより立ち仕事が多いことです。環境面では、バリアフリー化されていない箇所もあります。備品や使用する機器等が今よりも余裕を持って配置されているともっと作業し易くなるのではないでしょうか。

インタビュー後記~担当者より~

インタビューにお答えくださった皆さん、ありがとうございました!仕事の仕組みや作業種類は今後も随時拡充し、色々なご希望や状況に沿えるよう検討していきます。希望や要望はできる限り考慮していきますが、その中でも社会・会社のルールや規範の中で成長して頂き、やりがいを感じて頂けるような職場にしていくつもりです。これからも皆さんで協力しながら楽しく仕事をしていきましょう!

担当社員からのメッセージ

一緒に働くメンバーに求めること

一緒に働くメンバーに求めることは、素直さとまじめさです。苦手な部分や弱みがあっても構いません。それを自分自身で認められることが大切だと考えています。得意不得意はそれぞれ違うので、メンバー同士でフォローし合う考えを持てると良いです。

入社時によく聞かれること

入社したてのメンバーからよく聞かれるのは、わからないことは誰に聞けば良いですか?と言う質問です。業務に関することは、その業務を依頼した者に聞くようにしてもらい、それ以外のことは担当社員に聞いてもらうように伝えています。

また、パソコンを使う入力業務と体を動かす作業的な業務の割合を聞かれます。パソコンを使う業務は7割、作業的な業務は3割ぐらいです。全員がどちらの仕事も担当してもらうようにしています。もちろん、本人にとって難しい業務に関してはしっかりサポートするように心がけています。

また勤務時間についての質問も多く寄せられます。入社により生活環境が変わることが苦手な方もいらっしゃるので、本人やお医者様の意見を伺いながら、環境に慣れるように勤務時間を調整しています。はじめは勤務時間を短めにし、慣れてきたら少しずつ規定の勤務時間まで延ばしていきます。

これから取り組みたいこと

現在、本社事務補助のメンバー雇用・管理をメインに行っていますが、今後は事務補助の部門に限らず、当社が運営するフランチャイズ店舗でも活躍できるよう、業務の幅を拡げたいと考えています。主な業務内容は店舗にある商品・包材等をカウントする作業、月末における商品の棚卸作業です。本社と環境が異なる為、新鮮さとチャレンジ性に秀でています。今後、このような外部連携も含め、障がいをもった方が働きやすい環境・体制づくりを構築していきます。

安心できる職場づくりに向けて

専門部署に在籍する職員は、障がいに関すること、障がい者雇用制度、労務管理、カウンセリングなど必要な基礎知識を勉強し、資格取得や研修への参加を積極的に行っています。就労するスタッフの皆さんが安心して相談できる存在になるよう努めています。